機械系や化学系メーカー様等で、設計品質リーダー育成コースを実施中! 先日、経営幹部様の前で成果報告会をさせていただきました。 ※もちろんこれ以外の業種、例えば電気・電子、自動車、自動車部品などにも対応可能です!

株式会社ジェダイトのつるぞうによる、品質工学(タグチメソッド)や統計手法などに関するエッセイ、オンラインセミナー(ウェビナー)・研修・講演・設計・開発コンサルティングなどの情報を中心に日常気になるトピックを紹介するブログです。

品質工学 , タグチメソッド, パラメータ設計 , 機能性評価 , ロバスト設計 , SN比,直交表, MTシステム , 設計・開発,コンサルティング,オンラインセミナー,ウェビナー, 研修, 講演,関西,大阪,技術士, 生成AI, データサイエンス, データエンジニアリング

★ご注意★背景が透明になって見にくい場合は「表示-互換表示設定」を選択してみてください。

2023/11/29

意欲のある会社様のみご連絡を:設計品質リーダー育成コース

2023/11/26

【悩ましい交互作用への対応】パラメータ設計応用コース(オンライン)

交互作用への対応、多目的の最適化など、実践で悩ましい点に特化!パラメータ設計ツール付き! オンラインセミナーでも開催できます。

※初心者の方、久しぶりに学びなおしたい方は、まず初級コースの受講をお勧めします!

こちらから総合パンフレットをダウンロードいただけます。

●パラメータ設計と交互作用

●計画時の注意点(特性値、ノイズ、制御因子、計測)

●制御因子の効果をあらかじめチェックする方法

●再現性が得られない場合の緊急手段

●コンピュータシミュレーションによる交互作用撲滅法

●逐次法よりさらに効率よく設計するノイズ因子逐次調合法

交互作用への対応方法②

●ほんとうの制御因子とは何か

●本当の制御因子を実験的に探索する方法

多目的問題への対応方法

●機能を1つに決められないケース(化学・素材産業等)

●多目的な機能や物性値の統合的設計方法

●パラメータ設計ツールの説明、全体質疑応答

実施形式

通常の講義形式で、40名様程度まで受講可能。

費 用

480,000円(2日間)+消費税+旅費実費(オンラインセミナーの場合不要)。

2023/11/20

著書「これでわかった!超実践品質工学」を1日で理解するセミナー

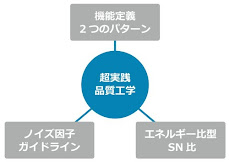

「これでわかった!超実践品質工学」講演の概要とレジュメを下記に示します。講演時間は 6 時間程度で、特典として、品質工学の実験計画シート・パラメータ設計自動解析ソフトが付き、御社内で自由にご使用になれます。講演時間を適宜調整したり、演習を入れたりもできますのでご相談ください。 オンラインセミナーで実施中。

実践的で分かりやすい品質工学(機能性評価)の講演会を実施します。品質工学というと直交表や統計計算のイメージがあるかもしれません。しかし安心してください。講師は大手電機メーカーで長年、研究者として品質工学の研究や適用を実施するかたわら、全社的な 設計品質向上活動の推進者でもあり、これまで 888 名の設計品質リーダーを育成してきました。直近 5 年間の事業成果額は数 10億円にのぼります。

概要:

0.オープニング

講師自己紹介

1.品質工学とは

品質工学の身近な使いどころ

品質工学のさまざまな手法

機能性評価とパラメータ設計

品質工学と品質管理の違い

品質の 3 つの分類と、品質工学で扱う品質

2.開発・設計活動における問題点

不具合原因は設計起因が 8 割

後になるほど高くなる修正コスト

悪魔のサイクル

信頼性試験における 3 つの壁

目指すべき開発・設計プロセス

3.機能性評価

悪魔のサイクルの原因と作戦

なぜ短時間で評価できるのか

機能性評価で設計品質を見える化しよう 4.機能性評価を超・実践するには

機能性評価の手順

画期的な「機能定義」方法

「ノイズ因子」の種類、水準、組合せの決め方ガイドライン

統計不要の便利な評価指標「エネルギー比型 SN 比」

4.機能性評価の事例

LED(購入部品)の評価

直交軸ギヤの評価と改善

5.パラメータ設計へのブリッジ

機能性評価との差分とは

結局、機能性評価の土台が重要

計算はツールでできる(著書とソフトウェアの紹介)

6.クロージング

品質工学を学ぶには

さいごに

|

| スライドイメージ(抜粋) |

2023/11/19

自律的に行動できる推進リーダーを育てる!

人的資本経営において、組織を牽引し、イノベーションや事業貢献を推進できる人材の育成が必要であることは論を俟ちません。

そうした人材が育成される業務経験を積む機会として、個々のプロジェクト、テーマごとに、一定の裁量を与えて問題解決を実践させることが有用です。組織が任命したリーダー候補を中心に、データエンジニアリングやマーケティング等の技術経営(MOT)に必要な知識を学びながら、付加価値創出や事業貢献について調査・ディスカッションを行い、自らが具体的な施策を提言、周囲を巻き込んで実践することが有効です。進化し続けるビジネス環境において必須のスキルです。

<自律的に行動できる推進リーダーを育てる>

株式会社ジェダイトでは目先の問題解決だけでなく、価値創造や事業貢献を牽引できる「設計品質推進リーダー」(呼称は会社様によって異なる)を育成することを念頭においたお手伝いしています。

①イノベーションや設計品質改善へのマインドがあり、後進育成の意欲があること。

②自ら企画、改善活動(現状分析~提言~解決のPDCA)を経験したことがあり、さらにそれを継続していること。成功体験も重要だが、途中での失敗トラブルにあたり、考え抜き、それを最終的には打破すること。

③解決のための豊富な知識(手法や社内・社外の相談窓口・リソース等)を持ち、それを生かせること。

またこのような活動を継続していくためには、社内での大目的の共有と各階層での得心、しくみの構築、成果見える化が必要となる。つまり1期単位の成果を数値(金額)で示し、それを積み上げていくことにより、幹部に活動の理解を得て、活動リソースを継続的に供給いただくことが必要なため、そのようなサポートも行っています。

またこのような活動を継続していくためには、社内での大目的の共有と各階層での得心、しくみの構築、成果見える化が必要となる。つまり1期単位の成果を数値(金額)で示し、それを積み上げていくことにより、幹部に活動の理解を得て、活動リソースを継続的に供給いただくことが必要なため、そのようなサポートも行っています。2023/11/18

全国どこでも対応!リモートシステムによるコンサル、社内研修

各種セミナー、コンサル、講演をWebのビデオ会議システム(Zoom, Teams等)でも受講いただけます。会議室からの参加はもちろん、個人PCからも参加も可能です。ぜひご相談ください!オンラインセミナーも実施中。

※社外との動画データの送受信が可能かどうか事前にお確かめください。※御社使用のシステムでも対応いたします。

※Zoomの脆弱性対策済。

2023/11/17

5つの理由でコンサルを選んでみてください

01:成果

品質工学(タグチメソッド)、信頼性工学、統計的手法などの幅広い選択肢から最適な解決策を、成果にこだわってご提案します。

御社の目的や要望をろくに聞かずに、コンサルタントの指導したい手法を押し付けられた---こんな経験はないでしょうか。

講師のつるぞうは技術士(経営工学)やQC検定1級を取得しており、大手電機メーカに23年従事し、研究所マネージャも務めた経歴をもちます。解決のための「引き出し」の多さが違います。

御社の目的を見極め、成果からの逆算から、最適な解決策をご提案しますので、安心してご相談ください。

02:得心

多数のセミナー・講演の実績とお客様の声に裏付けられた、分かりやすく得心のいく指導だから理解が早い。

入門と称するセミナーを受講したが、抽象的な理念や、難解な数式ばかりでほとんど理解できず、実務にも役立たなかった---これからは安心してください。つるぞうは大手電機メーカ在職時代から、のべ約1000名に対して公開セミナー、講演、研修などに出講してきました。また時には1日数十件にもなる質疑にもすべて回答してきました。

終了後アンケートに記載された評判は上々で「目からうろこが取れた」「はじめて理解できた」等の生の声を多数いただいています。

03:経験

電機メーカで23年間、20以上の製作所・研究所での指導経験があります。設計改善では数10億円の事業成果、設計品質リーダ888人育成に貢献してきました。お客様本位の組織風土・製品・業態・制約に合った解を真剣にご提案します。

指導側の経験のないことや、実証されていなことを権威からの受け売りで指導しているのではないか---そんな疑念はもうありません。

御社における本来の目的が第一であり、指導側が経験していないこと受け売りしたり、押しつけで提案することは意味がないと考えます。

つるぞうはメーカ在職時代にはあらゆる業態の製品や製造プロセスにかかわってきたため、御社の目的や組織風土、制約条件などを考慮した解を真剣に考え、ご提案します。

04:卓越

好評発売中の著書「これでわかった!超実践 品質工学」で紹介の独自手法や、オリジナルのパラメータ設計手法、設計リスク管理手法の指導が受けられるのは当社だけです。肝心かなめの機能定義やノイズ因子(設計のリスクとなる条件)、SN比の計算方法がケースバイケースを言われ、実務で生かせない---そんな指導はいらない。著書で紹介した、機能の定義方法、設計リスクの網羅的なリスト、新しい評価尺度はいずれも現場での使用を最優先に考えた独自の手法であり、そのコンサルティングが受けられます。

05:信頼

”技術士”はプロのコンサルタントを証明する国家資格です。守秘義務が課されていますので、本契約前でも安心してご相談ください。事前相談したいが、本契約(守秘義務契約)前では社内情報を含めた相談は不安---もう二の足を踏むことはありません。

技術士は国が定める技術士法第45条で「守秘義務」が課されており(罰則あり)、契約前、契約中、契約満了後ともお客様の社内情報等の秘密保持をお約束します。

オンラインセミナー、コンサル等、お気軽にお問い合わせください。

2023/11/16

超実践品質工学だけじゃない!データエンジニアリングの6つの領域

本来、データとは無機質な数字や文字などの集まりです。

これをエンジニアリング(実験計画と解析技術)の力で、データに意味や価値という命を与えます。それによって、 御社の製品価値向上、生産性向上、ロス低減等に事業貢献し、成果金額にコミットする技術の総称を、データエンジニアリングと呼んでいます。

下記分野に関する、講演、研修、コンサル等お問合せください。オンラインセミナーも実施中。

|

| データエンジニアリングの6つの領域 ~設計品質・統計解析のことならなんでも聞ける!~ |

2023/11/15

著書では未公開の内容!交互作用への方策を体系的に理解できるセミナー

とある化学系メーカ様からの依頼で、交互作用にかかわる方策を短時間に理解できるセミナーが完成しました。オンラインセミナーを絶賛募集中です。

化学系の実験では交互作用の問題がつきまといます。そこで、そのような実験系でどのようにデータをとり、解析し、解釈すればよいかを横断的に解説します。

先日も関東の生化学系メーカー様で講演いたしましたが、主催者から内容に関して「感動した!」とのお声をいただきました。

著書「これでわかった!超実践品質工学」には未公開の内容です。

★お問合せ、お申込みは株式会社ジェダイトHpのお問合せフォームから。

<主な内容>

☑パラメータ設計における交互作用の問題と対応

交互作用とは

特性値がまずいケース

実験誤差、ノイズ因子がまずいケース

制御因子の取り方がまずいケース

☑直交表を使用せずに改善する方法

☑交互作用の小さい制御因子を探索する方法

☑交互作用を含めたモデル化の方法

実験計画法

応答曲面法

※コンピュータシミュレーションを用いた「逐次法」(別講座)について追加することもできます。

※セミナーにテーマ相談会を追加することもできます。同日連続開催がお得です。

※上記セミナーはパラメータ設計の目的や手順などの知識を前提としますので、不安な方はまず「機能性評価セミナー」、「パラメータ設計セミナー」をお勧めします。

2023/11/14

エネルギー比型SN比(不揃いで標示因子がある場合)

読者より下記の感想と質問をいただいた。

筆者として、またエネルギー比型SN比研究の研究者の一人として、大変うれしいコメントをいただき、冥利につきるところである。

今回の質問は、著書で説明されていないケースなので回答とともに紹介する。

現在入社5年目であり、独学で品質工学を学び始めて2ヶ月目の初心者です。他の書籍を読んでも数式が煩雑で諦めかけていた中この本に出会い、シンプルでわかりやすい計算で従来のS/N比と同じ結果が得られる手法に大変感動致しました。初めての機能性評価を是非エネルギー比型S/N比を用いて実践していきたいと思います。質問:

ノイズ因子水準ごとに信号因子水準値が異なっており、かつ標示因子がある場合の計算について簡単な例をご教示いただくことはできますでしょうか。

標示因子がある場合、一般には以下の2つの場合があります。

1)標示因子水準ごとに設計が変えられる場合は、

標示因子の水準ごとに別々にSN比を求める(まとめる必要がない)

2)標示因子のいずれの水準も1つの設計の中で出現する場合は、

標示因子の変動成分は、有効成分にも有害成分にも含まずに計算する

1)の例としては製造の機能において使用材料の違いごとに製造条件が変えられる場合など

2)の例としては自動車のステアリングの機能における車速の場合など

今回のご質問は2)のケースですね。

この場合、さらに2つの方法があり、実務上はどちらでも構いません。

2-1)標示因子の水準ごとに個別にSN比(db単位)を求めてそれらの算術平均を求める

2-2)2乗和の分解の考え方を用いて計算する

2-1)のケースでは標示因子水準ごとのSN比の求め方は標示因子なしの場合と同じですので、問題ないかと思います。

今回のご質問は2-2)のケースで、

統一された原理原則でSN比を求めたいということかと推測します。

以下、信号の記号をM、出力の記号をy、2乗和の記号をS、傾きの記号をβ、有効除数の記号をrとし、適宜添字を付して用いる。

標示因子水準ℓによってノイズ水準数nが同じで、信号因子の水準はすべてばらばらの場合※あまり想定できないですが、標示因子水準ℓによってノイズ水準数nが異なる場合は、2-1)の方法を用いてください。

ノイズ因子ごとまた標示因子ごとに信号の水準値や数が異なる場合も二乗和の計算の考え方は同じです。標示因子の変動成分(無効成分)はSN比の有害成分にも有効成分にも含まれないだけです。

ノイズ因子Nがn水準、信号因子Mがm水準、標示因子Pがq水準とします。

これらの組合せのnq個の水準組合せにおける各データから平均の傾きを求めます。

ノイズをi、信号因子をj、 標示因子をℓで水準であらわすと、

β_iℓ =∑j (M_ijℓ・y_ijℓ)/r_iℓ

ここに有効除数

r_iℓ=∑j(Mijℓ)^2

これらiℓ個の傾きの平均が全体の平均β_0

β_0=∑i∑ℓ(β_iℓ)/nq

有効成分

S_β=nqrβ_0^2

ここに有効除数

r=∑i∑j∑ℓ(Mijℓ)^2

β_iℓから、標示因子の水準ℓごとに平均の傾きβ_ℓを求める

β_ℓ =∑i (β_iℓ)/n

標示因子の変動成分(無効成分)

S_P=∑i∑j∑ℓ(M_ijℓβ_ℓ- Mijℓβ_0)^2

有害成分(すなわちS_N×β +S_e)は平均の傾きから各データまで変動からS_Pを引いて求められます。

S_N=∑i∑j∑ℓ(yijℓ - Mijℓβ_0)^2- S_P

SN比は、

η=S_β/S_N

ただし、

S_T≠S_β+S_N+S_P (非直交データのため) ※S_T=∑i∑j∑ℓ(y_ijℓ)^2

なお、S_N×P(標示因子ごとのノイズの効果の違い)はS_N(の中のS_e)に含まれていると考えることができます。SN比を求める目的では分解の必要はありません。

2023/11/13

【統計の基礎からリスキリング】実験計画法初級セミナー2日間

実験計画法を1元配置の変動の分解からきっちりと理解することで、交互作用のあるケースや直交表の解析まで演習で理解することができます。

Excelによる計算演習ツールつきなので、有償ツールは不要!

お持ち帰りいただき、そのまま業務に使用することも可能です。

(日科技研 StatWorksでも対応いたします)

統計の初歩から学びたい方は、統計解析スキルアップセミナーを先に受講していただくとスムーズです。(中心極限定理、分布の確率、信頼区間、有意差検定など)

オンラインセミナーでも開催できます!

こちらから総合パンフレットをダウンロードいただけます。

2023/11/11

考え方や用語がとっつきにくい。などの「品質工学の7つの壁」を打破!

「超実践品質工学」は、設計・開発技術者にとって、品質を見える化するための正しいデータを創出するための必須の手法です。

弊社は現場への品質工学導入の課題を知り尽くしており、また成果を出すことが最重要と考えています。そのために編み出したさまざまなオリジナル手法、指導方法、ノウハウを体系化しました。それにより、以下の「品質工学の7つの壁」を打ち破ることができます。

下記分野に関する、講演、研修、コンサル等お問合せください。オンラインセミナーも実施中。

☑品質工学の壁1:そもそも、なぜ品質工学が必要なのかわからない。

☑品質工学の壁2:直交表実験(18モデルもの試作実験)を実施する時間がない。

☑品質工学の壁3:考え方や用語がとっつきにくい。

☑品質工学の壁4:機能定義やノイズ抽出方法を、方法論やガイドラインとして体系的に教えてもらえない。

☑品質工学の壁5:統計の計算やデータ解析が難しそう。

☑品質工学の壁6:成果がうまく示せない。

☑品質工学の壁7:一過性の活動に終始して、継続的な活動や定着につながらない。

2023/11/09

【経営基幹職も唸った!】はじめての品質工学セミナー(オンライン1日間)

これでわかった!超実践品質工学」の著者が 自信を持ってお届けする、初めての方に最適な オンラインセミナーです。

こちらから総合パンフレットをダウンロードいただけます。

オンラインセミナー、コンサル等、お気軽にお問い合わせください。

2023/11/08

「先生の講座を受けないと、何年も遠回りすることになります」などお客様の声をご紹介!

セミナー・研修にご参加いただいたお客さまからの声をご紹介いたします。

いずれも受講後アンケートから得た、生の声です。ありがとうございます。

※全国対応いたします。

☑タグチメソッド、信頼性、統計、機械学習。何を聞いても的確に答えてもらえて、とても心強かったです。

☑本で読む100倍以上理解できました!

☑とにかくセミナーの内容が濃い!初めて知ることも多くためになりました。

☑品質工学の社内導入に当たっての前段階での本質的な説明部が丁寧で大変理解しやすかったです。

☑10年以上の疑問が一気に解けました。先生の講座を受けないと、何年も遠回りすることになります。

☑他の市販テキストには記載されていないことも含まれており分かりやすかったです。まず鶴田先生の本を読むべき。

☑こちらのつたない課題説明に対しても丁寧に紐解いて、自分の理解以上に整理いただけました。

☑以前他社でボールを飛ばす研修を受けたときには、手順しか理解できなかったが、この講座で真の意味がわかった。

☑交互作用にについて実験前、実験後の対応策を整理して説明してもらえた。このような相談相手が社内にほしい。

☑これまでは抜けだらけということが認識できて怖くなった。DRの前準備が大事ということがわかった。

☑社内でもすでに活動しているが、基本的な部分の抜けや勘違いがあったと感じた。

☑具体的な講師の事例がよかったし、質問もごまかすことなく明確に答えてくれた。

☑質疑応答にたくさんの時間を割いたので、色々な視点・気づきがあり大変よかった。

☑何でも答えてくれるので、実は社外講師を鶴田先生おひとりに集約しました。

☑率直な感想は「もうちょっと講義を受けたかった・・・!」でした。分かりやすく、面白く、あっという間でした。

オンラインセミナー、コンサル等、お気軽にお問い合わせください。

2023/11/07

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」⑩(さいご)

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」⑩(さいご)

5.3 設計品質リーダの人財育成を

-----

本記事の全文は下記よりダウンロードしていただけます。

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」(6ページ)

(日本経営工学会の了承済)。弊社が推奨する超実践品質工学の概要と、社内で推進するためのポイントをわかりやすく解説しています。

書籍「これでわかった!超実践品質工学」も好評発売中。

2023/11/06

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」⑨

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」⑨

5.2 社内推進を成功させるポイント

以下,前節の七つ特徴に対応させて,活用や推進をうまく進めるためのポイントを示す.

① 品質工学を活用する目的や,その必要性を理解,明確にして実施できるように説明する.そのような説明ができる講師の育成または招聘が必要.目的に合ったところで使用することになり,成果に結びつきやすい.また手段について納得して進めることになるので,やらされ感は少なく,自主性や継続性につながりやすい.もちろん,目的に応じて品質工学以外の管理技術も同時に使用していくことも重要である.

② 直交表にこだわらない運用の推進.品質の見える化(機能性評価)と比較による設計改善に重点を置いた活用を実施.直交表の活用は設計改善・最適化のためのオプションと位置づけ,強要しない.教育研修では機能性評価の背景や考え方を中心とする.パラメータ設計等の手順はツール化してだれでも活用できるようにする.

③ 言葉や説明のしかたの重要性を認識.用語の意味を理解し,必要に応じて一般技術者が理解しやすい用語に置き換える.推進者・講師は,企業の文化や状況を考慮して,相手の立場に立った説明を行うことが必要.

④ 講師の経験・体系化レベルは十分か.講師は十分な経験と考察にもとづいて,知識を体系化できており,実務で本当に必要な知識や困ったときの対処方法などを実践的に教えられる.機能の定義方法,ノイズ因子の抽出法,交互作用への対応方法などについて実用的なガイドラインや解決手段を豊富にもっている.

⑤ エネルギー比型SN比の活用.計算は一度理解したらツールに任せる.教える側も教わる側も負担が減り,計算よりも本質的な部分,アタマを使うべき部分に費やす時間を増やせる.

⑥ 経営的な成果にコミットした活動.現状分析から「何をなすべきか」を明確にし,そこから目標値を設定する.成果を必ず金額で定量化することが仕組み化されており,定期的にそれらが集計・評価され,経営幹部に報告される.

⑦ 計画に入れて実施することと,しくみの整備が重要.ボトムアップの場合であっても,少なくとも実施担当者の上長とスケジュール,リソース,成果について握り合って,進捗がフォローされていることが必要.トップダウンの場合,まずトップにより目的や適用展開の枠組みが明言することが重要であり,各階層でそれが理解,腹落ちされること.リピートや横展開や後進育成のしくみを整備し,自主的なリピートや展開につなげていくことが必要である.

-----

本記事の全文は下記よりダウンロードしていただけます。

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」(6ページ)

(日本経営工学会の了承済)。弊社が推奨する超実践品質工学の概要と、社内で推進するためのポイントをわかりやすく解説しています。

書籍「これでわかった!超実践品質工学」も好評発売中。

2023/11/05

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」⑧

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」⑧

5. 品質工学の推進と展開

5.1 社内推進がうまくいっていない組織の特徴

品質工学を社内で推進しようとしても,腰が重い,実施したとしてもリピートや定着に繋がらないなどの問題を散見する.以下筆者の指導経験に基づき,活用や推進がうまくいっていない組織の特徴についてまとめた.

① 手段ありきで,目的や必要性が分からずに「手法を適用」している.やらされ感ばかりでやる気が出ず,リピートにつながらない.その結果,活動が成果に結びついていない.

② 品質工学といえばすぐに直交表実験と考え,それを強要しがち.教育研修でも,直交表実験の手順を教える傾向が強い.

③ 定義や意味をよく考えずに専門用語を濫用している(特に「基本機能」,「設計品質」など),田口玄一の言説を受け売りする推進者・講師.「失敗したことが成果」,「技術力がない証拠」などと場をしらけさせ,実践者のやる気をなくさせる.

④ 講師の実践経験,知識体系化レベルが低く,手法の表面的な説明や,天下り的な教科書の説明に終始.明示的な手順や数式以外は,「担当者が考えること」と責任を丸投げしてしまう.

⑤ 田口のSN比にこだわる(あるいはそれしか知らない)ため,自由度,期待値,純変動といった,設計・評価の実務には無用な知識を説明しなければならず,講座が冗長・退屈になる.その結果,教育に時間を浪費し,受講生は数理が理解できず挫折したり,品質工学は難解という印象をもってやらなくなったりする.

⑥ 計画時にテーマの位置づけや目標値が明確化されないまま,目先の困っているテーマでもって,見切り発車のまま手法を当てはめる進め方が目立つ.「なんとなく良くなった」レベルで終わっている.経営幹部に成果が見えていないので活動に対して半信半疑である.

⑦ しくみがない.ボトムアップでは,推進者と担当者の直接取引のような形で,職制が関知しないまま実施するため,進捗が職制としてフォローされず,他の仕事が優先されるなどしていずれやらなくなる.トップダウンの形をとっている場合においても,特に中間管理職層で腹落ちできておらず,形だけ担当者にやらせる状況に陥る.その結果,よほどマインドに優れた担当者,職制でないと自主的なリピートや展開につながらない.

-----

本記事の全文は下記よりダウンロードしていただけます。

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」(6ページ)

(日本経営工学会の了承済)。弊社が推奨する超実践品質工学の概要と、社内で推進するためのポイントをわかりやすく解説しています。

書籍「これでわかった!超実践品質工学」も好評発売中。

2023/11/03

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」⑦

4.6 機能性評価の使いどころと効果

以上のような機能定義,ノイズ因子設定,SN比定義を実験計画段階でしっかり実施しておくことが,評価の手戻りを防ぐために重要である.これをP-diagramと呼ばれる図(図4)にまとめて,機能ブロック図や特性要因図等とともに関係者でレビューするとよい(図1の右上参照).

-----

本記事の全文は下記よりダウンロードしていただけます。

「超実践品質工学の概要とうまく推進するためのポイント」(6ページ)

(日本経営工学会の了承済)。弊社が推奨する超実践品質工学の概要と、社内で推進するためのポイントをわかりやすく解説しています。

書籍「これでわかった!超実践品質工学」も好評発売中。