機械系や化学系メーカー様で、設計品質リーダー育成コースを実施中! 先日、経営幹部様の前で成果報告会をさせていただきました。

株式会社ジェダイトのつるぞうによる、品質工学(タグチメソッド)や統計手法などに関するエッセイ、オンラインセミナー(ウェビナー)・研修・講演・設計・開発コンサルティングなどの情報を中心に日常気になるトピックを紹介するブログです。

品質工学 , タグチメソッド, パラメータ設計 , 機能性評価 , ロバスト設計 , SN比,直交表, MTシステム , 設計・開発,コンサルティング,オンラインセミナー,ウェビナー, 研修, 講演,関西,大阪,技術士, 生成AI, データサイエンス, データエンジニアリング

★ご注意★背景が透明になって見にくい場合は「表示-互換表示設定」を選択してみてください。

2024/10/31

設計DXにも対応!設計品質リーダー育成コース

2024/10/30

【品質工学を網羅的に半年で】設計品質手法エキスパートセミナー(オンライン)

好評の著書「これでわかった!超実践品質工学」の著者が 社内の設計品質手法エキスパートをしっかりと育成する他にはない本格的な6か月(6回)コースです!

オンラインセミナーでも開催できます。

こちらから総合パンフレットをダウンロードいただけます。

【第1回】 品質工学の概要

◆設計品質の重要性 ◆開発プロセスの課題とそれに対する作戦 ◆品質工学の目的 ◆本当に企業が実施すべきことは何か ◆品質工学とは ◆品質工学の全体像 ◆品質工学の進め方(テーマ設定から成果刈り取りまで)

【第2回】 機能の安定性評価(1)

◆機能とは何か、考える利点 ◆機能の考え方(基本ルールと2つのパターン)◆1秒機能(過渡特性) ◆機能展開とスコーピング ◆ノイズ因子とは何か ◆ノイズ因子の種類・水準・組み合わせの決め方 ◆P-diagram ◆SN比とは何を評価するのか ◆事例紹介

【第3回】 機能の安定性評価(2)

◆機能展開と機能分析の方法 ◆もれのないノイズ因子検討、 リスク未然防止の最新手法(クロスチェック付きなぜなぜ分析) ◆エネルギー比型SN比の数理と計算方法、演習 ◆事例紹介

【第4回】 品質設計と最適化(1)

◆直交実験の実施リスクとそれに対する考え方 ◆2つの目的 ◆パラメータ設計の実施フロー ◆制御因子 ◆P-diagram ◆直交表とその使用目的 ◆データ解析と要因効果図 ◆確認実験と再現性 ◆実験失敗リスクの事前・事後対策 ◆事例紹介

【第5回】 品質設計と最適化(2)

◆パラメータ設計解析S/Wの使用方法 ◆コンピュータシミュレーション設計とその課題 ◆交互作用に対応する逐次法 ◆計算工数を大幅に減らすスノコ法(逐次ノイズ調合法) ◆本当の制御因子を見つける方法 ◆事例紹介

【第6回】 役立つ手法と推進展開

◆多特性の場合の対応 ◆MTシステム(パターン認識による検査・管理自動化) ◆品質二元表(最重要開発テーマの決め方) ◆矛盾マトリクス(トレードオフがある場合のアイデア発想法) ◆品質工学の推進・人財育成方法

※ご希望によりjほかの手法への差し替えなども可能です。

実施形式

通常の講義形式で、15名様程度まで受講可能(オンラインの場合応相談)。

費 用

1,620,000円(6日間)+消費税+旅費実費(オンラインの場合無料)。テキスト・ツール類費用、日当等の一切の費用を含みます。見積書をお問合せフォームよりご用命ください。

ご希望により、事例相談(コンサル)を内時間で含めたり、または追加することができます 。

2024/10/29

技術部門の人的資本を育成する! 設計品質リーダー育成コース

株式会社ジェダイトでは目先の問題解決だけでなく、設計品質リーダーを育成することを念頭においたお手伝いしています(その中で必ず定量的な効果も示していきます)。このようなリーダーを経営実行の中心部隊として育成し、人的資本の中核として経営に活用していくことが重要です。

2024/10/28

【交互作用の問題に特化!】パラメータ設計応用コース(オンライン)

交互作用への対応、多目的の最適化など、実践で悩ましい点に特化!パラメータ設計ツール付き! オンラインセミナーでも開催できます。

※初心者の方、久しぶりに学びなおしたい方は、まず初級コースの受講をお勧めします!

こちらから総合パンフレットをダウンロードいただけます。

●パラメータ設計と交互作用

●計画時の注意点(特性値、ノイズ、制御因子、計測)

●制御因子の効果をあらかじめチェックする方法

●再現性が得られない場合の緊急手段

●コンピュータシミュレーションによる交互作用撲滅法

●逐次法よりさらに効率よく設計するノイズ因子逐次調合法

交互作用への対応方法②

●ほんとうの制御因子とは何か

●本当の制御因子を実験的に探索する方法

多目的問題への対応方法

●機能を1つに決められないケース(化学・素材産業等)

●多目的な機能や物性値の統合的設計方法

●パラメータ設計ツールの説明、全体質疑応答

実施形式

通常の講義形式で、40名様程度まで受講可能。

費 用

540,000円(2日間)+消費税+旅費実費(オンラインセミナーの場合不要)。

2024/10/26

生産DXで押さえていくべき2つの機能

溶接や接着などの接合技術、切削や穴あけなどの加工技術、成形や鋳造などの造形技術はいずれも生産技術と呼ばれるもので、ものづくりの基本となる技術である。

品質工学でもこれらの生産技術を対象とした機能性の評価や安定性の設計が実施されている。

生産技術の機能性評価、あるいはパラメータ設計の場合、評価対象が2種類あることを押えておくと、考えが整理できる。

1つは、(1)生産プロセスを対象とした評価、もう1つは、(2)生産したモノ自身を対象とした評価である。

溶接技術を取り上げた場合の機能を考える。(1)の場合の対象機能は、溶接機の機能である。溶接機のエネルギーの流れがスムーズで安定しているかどうかである。電力を効率よく接合部での熱に変換して、溶融(+冷却)させる機能である。(2)の場合は溶接した接合体自身の機能である。接合体に構造的な強度が求められるのであれば、荷重-変位特性や、保形性のような機能の安定性を評価することになる。

ノイズ因子(誤差因子)も変わってくる。(1)の場合、製造工程内のばらつきがノイズ因子となる。すなわち人・設備・材料・方法の4Mなどのばらつきである。いつも同じように作れるかどうかの評価である。(2)の場合、その接合体が製品に組み込まれて使用されるときの要因がノイズ因子である。使用条件や環境条件の外乱が中心となる。これはいつでも、どんな条件でも同じように使えるかの評価である。

これらの2つの評価は立場も異なる。(1)の評価は主に溶接機メーカの仕事であり、そのための装置の設計や改善に関係する。(2)の評価は溶接機を使用してモノを作る立場の仕事であり、要求(強度、剛性など)されたモノの設計や改善に関係する。

設計や開発のコンサルするときは、これらをまとめて下表のように説明している。

2024/10/25

データを扱う社員様必修! 統計解析セミナー(オンライン)

メーカ様から要望の多い、統計手法教育を実施しております。

まったくの統計手法の初心者の方を対象に、1コマ3時間全12回で「仕事に使えるスキル」を学ぶことができるコースです。オンラインで接続して数名~20名程度までを対象に講義、演習を実施します。演習では弊社提供のExcelツールを使用し、セミナー後も自由にご使用いただけます。QC検定(2~3級)対策にも最適です。

(1日に2コマまとめて実施することも可能)

お問い合わせ

https://data-engineering.co.jp/contact/

<標準的なカリキュラム>

第1回 統計的手法の概要(考え方、学習のメリット)

第2回 データの種類、データの変換、母集団とサンプル、基本統計量

第3回 QC7つ道具、工程能力指数

第4回 管理図、正規分布と確率

第5回 大数の法則、中心極限定理、平均値の信頼区間

第6回 平均値の有意差検定、t分布

第7回 2つの分散の比の検定、F検定(分散分析へのブリッジ)

第8回 実験計画法①:フィッシャー三原則、平方和の分解、自由度、一元配置

第9回 実験計画法②:二元配置(繰り返しなし、あり)

第10回 実験計画法③:直交表の場合、品質工学(パラメータ設計)との違い

第11回 相関分析(単回帰分析)

第12回 重回帰分析、T法

2024/10/24

Amazon1位獲得「これでわかった!超実践品質工学」:最速で中級者になれる!

2016年6月30日に、「これでわかった!超実践品質工学 ~絶対はずしてはいけない 機能・ノイズ・SN比の急所~」を日本規格協会から出版しました。もう8年以上前のことですが、おかげ様で現在第8刷まで増刷されております。

本書の最大の特徴は、現場の技術者、設計者に品質工学を実践して、成果を出していただくということです。そのための工夫がたくさん詰まっています。

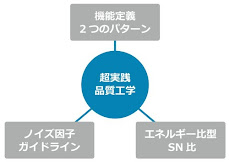

まず、本書で紹介する「機能の安定性評価(機能性評価)」では、いわゆる直交表実験を行いません。品質工学というと、すぐに「直交表での多数の試作と実験」を思い浮かることが多いのですが、忙しい現場の技術者、今日・明日結果を必要としている技術者にはハードルが高いことは否めません(腰を据えた技術開発は必要ですが、そのうえでこのような事態になることも多いのです)。本書では、機能性評価を設計・開発の上流段階で用いて、製品の使用段階における実力を、「早く・速く」見える化することで、設計の完成度を上げ、開発の後工程や生産、使用段階での不具合や手戻りを防ぐことを考えます。また、品質工学に取り掛かると、待ち受けているのが「基本機能を考える」ということです。本書では「基本機能」という用語や概念をいったん脇において単に「機能」といいます。その上で、機能を定義するための、「基本的な考え方」を示し、さらにオリジナルの2つのパターンについて、これでもかというくらい詳しく説明しています。なぜなら、この分類こそが性能と安定性の違いを理解し、調整(チューニング)とは何かを理解し、またパラメータ設計における「2段階設計」とは何かが理解できるからです。

ノイズ因子(誤差因子)も機能と並んで重要です。本書では外乱、内乱に分類して整理する方法に加え、網羅的なノイズ因子のリストを公開しています。これをノイズ因子抽出のチェックリストとして使えば、さらに漏れが少なくなります。多数のノイズ因子の候補からどれを因子に選定すべきかというガイドラインも示しています。候補から漏れた因子についても何等かの対応をとる必要がありますので、そのような対応が取れるのかの分類も体系的にまとめています。ノイズ因子の組み合わせ方については、実物実験で有用な「ノイズ因子の調合」による、「どんなにノイズ因子数が多くても、サンプル1つで評価する方法」も提示しています。設計・開発の上流では少量のサンプル数しか用意できないことも多く、この考え方は大いに役立つはずです。

じつは、機能定義とノイズ因子の定義を正しく行ってデータをとれば、仕事はもうほどんと終わっています。データの解析は、SN比という設計品質の指標を用いますが、正しいデータがとれていれば、あとは計算の問題です。本書では、従来よりも汎用的で計算も容易な「エネルギー比型SN比」を紹介しています。この計算ですら理解できなくても、心配しないでください。ちゃんと、SN比を計算してくれるExcel解析ツールが付録(ダウンロード版)についています。

本書付録のExcel解析ツールを用いれば、機能性評価のSN比はもちろん、直交表を使ったパラメータ設計の解析も行えるようになっていますので、ぜひご活用ください。

手前みそになりますが、本書は2016/10/3付けの日刊工業新聞でも紹介されました。その日の、アマゾンの経営工学カテゴリで(瞬間最大風速ですが)1位をいただきました。新聞の影響力ってすごいですね(笑)。

本書が悩めるエンジニアの助けとなり、一人でも多くの方が品質工学を超・実践し、成果をあげられることを期待しています。日本のものづくり、頑張っていきましょう!!

2024/10/22

読むより早い!著書「これでわかった!超実践品質工学」を最短で理解(オンラインセミナー)

「これでわかった!超実践品質工学」講演の概要とレジュメを下記に示します。講演時間は 6 時間程度で、特典として、品質工学の実験計画シート・パラメータ設計自動解析ソフトが付き、御社内で自由にご使用になれます。講演時間を適宜調整したり、演習を入れたりもできますのでご相談ください。 オンラインセミナーで実施中。著書の20%オフ販売の特典つき。

概要:

0.オープニング

講師自己紹介

1.品質工学とは

品質工学の身近な使いどころ

品質工学のさまざまな手法

機能性評価とパラメータ設計

品質工学と品質管理の違い

品質の 3 つの分類と、品質工学で扱う品質

2.開発・設計活動における問題点

不具合原因は設計起因が 8 割

後になるほど高くなる修正コスト

悪魔のサイクル

信頼性試験における 3 つの壁

目指すべき開発・設計プロセス

3.機能性評価

悪魔のサイクルの原因と作戦

なぜ短時間で評価できるのか

機能性評価で設計品質を見える化しよう 4.機能性評価を超・実践するには

機能性評価の手順

画期的な「機能定義」方法

「ノイズ因子」の種類、水準、組合せの決め方ガイドライン

統計不要の便利な評価指標「エネルギー比型 SN 比」

4.機能性評価の事例

LED(購入部品)の評価

直交軸ギヤの評価と改善

5.パラメータ設計へのブリッジ

機能性評価との差分とは

結局、機能性評価の土台が重要

計算はツールでできる(著書とソフトウェアの紹介)

6.クロージング

品質工学を学ぶには

さいごに

|

| スライドイメージ(抜粋) |

2024/10/20

技術部門の人的資本経営なら:設計品質リーダー育成コース

人的資本経営において、組織を牽引し、イノベーションや事業貢献を推進できる人材の育成が必要であることは論を俟ちません。

そうした人材が育成される業務経験を積む機会として、個々のプロジェクト、テーマごとに、一定の裁量を与えて問題解決を実践させることが有用です。組織が任命したリーダー候補を中心に、データエンジニアリングやマーケティング等の技術経営(MOT)に必要な知識を学びながら、付加価値創出や事業貢献について調査・ディスカッションを行い、自らが具体的な施策を提言、周囲を巻き込んで実践することが有効です。進化し続けるビジネス環境において必須のスキルです。

<自律的に行動できる推進リーダーを育てる>

株式会社ジェダイトでは目先の問題解決だけでなく、価値創造や事業貢献を牽引できる「設計品質推進リーダー」(呼称は会社様によって異なる)を育成することを念頭においたお手伝いしています。

①イノベーションや設計品質改善へのマインドがあり、後進育成の意欲があること。

②自ら企画、改善活動(現状分析~提言~解決のPDCA)を経験したことがあり、さらにそれを継続していること。成功体験も重要だが、途中での失敗トラブルにあたり、考え抜き、それを最終的には打破すること。

③解決のための豊富な知識(手法や社内・社外の相談窓口・リソース等)を持ち、それを生かせること。

またこのような活動を継続していくためには、社内での大目的の共有と各階層での得心、しくみの構築、成果見える化が必要となる。つまり1期単位の成果を数値(金額)で示し、それを積み上げていくことにより、幹部に活動の理解を得て、活動リソースを継続的に供給いただくことが必要なため、そのようなサポートも行っています。

またこのような活動を継続していくためには、社内での大目的の共有と各階層での得心、しくみの構築、成果見える化が必要となる。つまり1期単位の成果を数値(金額)で示し、それを積み上げていくことにより、幹部に活動の理解を得て、活動リソースを継続的に供給いただくことが必要なため、そのようなサポートも行っています。2024/10/19

いまや標準!リモートシステムによるコンサル、社内研修

各種セミナー、コンサル、講演をWebのビデオ会議システム(Zoom, Teams等)でも受講いただけます。会議室からの参加はもちろん、個人PCからも参加も可能です。

旅費の節減のみならず、日程調整が利きやすいため直前でのご依頼でもご対応!

また、社内の複数拠点からの受講も可能です。

ぜひご相談ください!オンラインセミナーも実施中。

※社外との動画データの送受信が可能かどうか事前にお確かめください。※御社使用のシステムでも対応いたします。

※Zoomの脆弱性対策済。

2024/10/18

なぜ小社が大企業様からも選ばれるのか?~ジェダイトが選ばれる5つの理由

01:成果

品質工学(タグチメソッド)、信頼性工学、統計的手法などの幅広い選択肢から最適な解決策を、成果にこだわってご提案します。

御社の目的や要望をろくに聞かずに、コンサルタントの指導したい手法を押し付けられた---こんな経験はないでしょうか。

講師のつるぞうは、本職8年間だけでも3000テーマ以上を指導し、累計120億円以上の成果試算金額を計上しています(設計品質リーダー育成コースのみ集計。お客様で試算して経営幹部様が確認された数値です)。

御社の目的を見極め、成果からの逆算から、最適な解決策をご提案しますので、安心してご相談ください。

02:得心

多数のセミナー・講演の実績とお客様の声に裏付けられた、分かりやすく得心のいく指導だから理解が早い。

入門と称するセミナーを受講したが、抽象的な理念や、難解な数式ばかりでほとんど理解できず、実務にも役立たなかった---これからは安心してください。つるぞうは大手電機メーカ在職時代から、のべ約1000名に対して公開セミナー、講演、研修などに出講してきました。また時には1日数十件にもなる質疑にもすべて回答してきました。

終了後アンケートに記載された評判は上々で「目からうろこが取れた」「はじめて理解できた」等の生の声を多数いただいています。

03:経験

講師のつるぞうは技術士(経営工学)やQC検定1級を取得しており、電機メーカで23年間、20以上の製作所・研究所での指導経験があります。設計品質リーダ888人育成に貢献してきました。お客様本位の組織風土・製品・業態・制約に合った解を真剣にご提案します。

指導側の経験のないことや、実証されていなことを権威からの受け売りで指導しているのではないか---そんな疑念はもうありません。

御社における本来の目的が第一であり、指導側が経験していないこと受け売りしたり、押しつけで提案することは意味がないと考えます。

つるぞうはメーカ在職時代にはあらゆる業態の製品や製造プロセスにかかわってきたため、御社の目的や組織風土、制約条件などを考慮した解を真剣に考え、ご提案します。

04:卓越

好評発売中の著書「これでわかった!超実践 品質工学」で紹介の独自手法や、オリジナルのパラメータ設計手法、設計リスク管理手法の指導が受けられるのは当社だけです。肝心かなめの機能定義やノイズ因子(設計のリスクとなる条件)、SN比の計算方法がケースバイケースを言われ、実務で生かせない---そんな指導はいらない。著書で紹介した、機能の定義方法、設計リスクの網羅的なリスト、新しい評価尺度はいずれも現場での使用を最優先に考えた独自の手法であり、そのコンサルティングが受けられます。

05:信頼

”技術士”はプロのコンサルタントを証明する国家資格です。守秘義務が課されていますので、本契約前でも安心してご相談ください。事前相談したいが、本契約(守秘義務契約)前では社内情報を含めた相談は不安---もう二の足を踏むことはありません。

技術士は国が定める技術士法第45条で「守秘義務」が課されており(罰則あり)、契約前、契約中、契約満了後ともお客様の社内情報等の秘密保持をお約束します。

オンラインセミナー、コンサル等、お気軽にお問い合わせください。

技術者のリカレント教育もお任せください!

2024/10/17

設計・開発DXの前に知っておくべき データエンジニアリングの6つの領域

本来、データとは無機質な数字や文字などの集まりです。

これをエンジニアリング(実験計画と解析技術)の力で、データに意味や価値という命を与えます。それによって、 御社の製品価値向上、生産性向上、ロス低減等に事業貢献し、成果金額にコミットする技術の総称を、データエンジニアリングと呼んでいます。

下記分野に関する、講演、研修、コンサル等お問合せください。オンラインセミナーも実施中。

|

| データエンジニアリングの6つの領域 ~設計品質・統計解析のことならなんでも聞ける!~ |

2024/10/16

「感動した!」とのご感想! 交互作用への方策を体系的に理解できるセミナー

とある化学系メーカ様からの依頼で、交互作用にかかわる方策を短時間に理解できるセミナーが完成しました。オンラインセミナーを絶賛募集中です。

化学系の実験では交互作用の問題がつきまといます。そこで、そのような実験系でどのようにデータをとり、解析し、解釈すればよいかを横断的に解説します。

先日も関東の生化学系メーカー様で講演いたしましたが、主催者から内容に関して「感動した!」とのお声をいただきました。

著書「これでわかった!超実践品質工学」には未公開の内容です。

★お問合せ、お申込みは株式会社ジェダイトHpのお問合せフォームから。

<主な内容>

☑パラメータ設計における交互作用の問題と対応

交互作用とは

特性値がまずいケース

実験誤差、ノイズ因子がまずいケース

制御因子の取り方がまずいケース

☑直交表を使用せずに改善する方法

☑交互作用の小さい制御因子を探索する方法

☑交互作用を含めたモデル化の方法

実験計画法

応答曲面法

※コンピュータシミュレーションを用いた「逐次法」(別講座)について追加することもできます。

※セミナーにテーマ相談会を追加することもできます。同日連続開催がお得です。

※上記セミナーはパラメータ設計の目的や手順などの知識を前提としますので、不安な方はまず「機能性評価セミナー」、「パラメータ設計セミナー」をお勧めします。

2024/10/15

【変動分解を1から理解】実験計画法初級セミナー2日間

つとに統計の知識は、AIやデータサイエンスに必要な基礎である以前に、開発・設計を行う技術者のベーシックスキルです。

実験計画法を1元配置の変動の分解からきっちりと理解することで、交互作用のあるケースや直交表の解析まで演習で理解することができます。

Excelによる計算演習ツールつきなので、有償ツールは不要!

お持ち帰りいただき、そのまま業務に使用することも可能です。

(日科技研 StatWorksでも対応いたします)

統計の初歩から学びたい方は、統計解析スキルアップセミナーを先に受講していただくとスムーズです。(中心極限定理、分布の確率、信頼区間、有意差検定など)

オンラインセミナーでも開催できます!

こちらから総合パンフレットをダウンロードいただけます。

2024/10/14

設計品質リーダー育成コースにご参加いただいた塾生の声を5つの要素で要約

「このコースを通じて、まず相手を理解することが、適材適所を意識した指示を出すために重要だと気づきました。各メンバーの得意分野をしっかり把握することで、チーム全体のパフォーマンスが向上するのを目の当たりにし、驚きました。学んだ手法をチームに定着させることで全体のレベルアップが図れるという経験は、感動的でした。リーダーとして、若手技術者を育成し、周囲を巻き込む力がいかに重要かを痛感しました。常に現状に満足せず、期待を超える姿勢で臨むことが求められると実感しています。協力者の同意を得ながら短時間で効率的に業務を遂行することも、チーム全体の力を引き出す鍵だと感じました。すべては、講師の熱心な指導と励ましのおかげです。」

2. 経営的視点と利益意識の向上

「自分には経営的な視点が欠けていたことに初めて気づきました。活動がどのように利益に直結するかを意識することが大事だと理解する中で、ビジネスの本質を垣間見たような驚きがありました。不良損失を未然に防ぐことで会社の利益に貢献できるという視点や、コスト意識の向上がどれほど重要かを再認識しました。具体的な効果試算を行い、改善活動の有用性を実感した時、今までの自分の視野の狭さに驚かされました。効果金額の規模感を事前に把握することで、限られたリソースで最大の利益を生み出す方法を見つけられることに感動しました。講師の実践的なアドバイスとサポートのおかげでこの気づきを得られました。」

3. 開発プロセスと手法の重要性

「開発プロセス構築の重要性を再認識しました。現状分析、ギャップ、課題設定、施策内容、スケジュール設定の各段階がどれほど重要かを学んだ時、まるで霧が晴れるような感覚でした。設計の見える化とその共有がプロジェクトの成功に不可欠であることも再確認し、シンプルな手法でも適切に活用すれば非常に効果的であることを実感しました。統計手法の理解を深める必要性に気づいた時、その奥深さに驚きました。さらに、開発設計にとどまらず、QFDなどの手法を営業や事業企画部門と共有して活用することで、全体の効率が飛躍的に向上することに感動しました。これらの学びは、すべて講師の緻密な指導と豊富な経験から得られたものです。」

4. 問題解決と改善活動の推進

「問題点の根本原因を解析する手法を学び、これを業務に活用することの重要性を強く感じました。クレーム対応を顧客満足向上のチャンスと捉え、お客様を第一に考える対応がどれほど大切かを実感しました。問題と課題をしっかり整理することで、解決手段の視野が広がるということを学んだ時、その効果に驚きました。適切な手法で課題を検証し、結果を共有することで効果的な解決が可能になることに感動しました。残件についてもPDCAサイクルを回し、継続的な改善活動を推進する姿勢がいかに重要かを痛感しています。これらの教えは、講師の具体的な指導と励ましのおかげで身につけることができました。」

5. 視野の拡大と他部門との連携

「様々な部署の業務を知ることで視野が広がり、自分の業務改善に繋がることを実感しました。他部署を巻き込んでテーマを推進することが、全社的な改善活動に繋がるという事実に驚きました。異なる視点からの意見や他事業部での活動情報を得ることで、新たな気づきが生まれることに感動しました。他部門と連携して全社的な活動に広げることで、継続的な成長を目指すことができると確信しました。理想との差や他社との差を認識し、現状分析を通じて改善点を明確化することの重要性を改めて理解しました。これらの貴重な経験は、講師の熱意ある指導と豊富な知識のおかげです。本当にありがとうございました。」

オンラインセミナー、コンサル等、お気軽にお問い合わせください。

2024/10/05

そもそも、なぜ品質工学が必要なのかわからない。などの「品質工学の7つの壁」を打破!

「超実践品質工学」は、設計・開発技術者にとって、品質を見える化するための正しいデータを創出するための必須の手法です。

弊社は現場への品質工学導入の課題を知り尽くしており、また成果を出すことが最重要と考えています。そのために編み出したさまざまなオリジナル手法、指導方法、ノウハウを体系化しました。それにより、以下の「品質工学の7つの壁」を打ち破ることができます。

下記分野に関する、講演、研修、コンサル等お問合せください。オンラインセミナーも実施中。

☑品質工学の壁1:そもそも、なぜ品質工学が必要なのかわからない。

☑品質工学の壁2:直交表実験(18モデルもの試作実験)を実施する時間がない。

☑品質工学の壁3:考え方や用語がとっつきにくい。

☑品質工学の壁4:機能定義やノイズ抽出方法を、方法論やガイドラインとして体系的に教えてもらえない。

☑品質工学の壁5:統計の計算やデータ解析が難しそう。

☑品質工学の壁6:成果がうまく示せない。

☑品質工学の壁7:一過性の活動に終始して、継続的な活動や定着につながらない。